首頁 >專題報導

邁向專業轉播-直播多媒體輔助工具介紹

因為COVID-19新冠病毒疫情的影響,迫使教學和工作模式改變與迅速轉型,遠距教學或視訊會議成了學習或工作所需之一,本文簡介進行視訊會議或遠距教學的基本配備及影像、音效等輔助工具之功能規格。

遠距教學或視訊會議的基本配備

遠距教學或視訊會議需要那些設備,要由不同需求來規劃,比如場地空間大小、使用人數、網路頻寬、視訊主機及會議或教學上內容上的呈現效果而有不同。各類軟硬體視訊工具大體上都具備即時視訊、檔案共享、電子白板功能(部份)、聊天室以及錄影或直播,錄影檔案可於課後或會後再供觀看學習。遠距教學或視訊會議系統的設備通常相對昂貴,因設備本身的編解碼技術,效果上通常比較好;軟體式會議系統如ZOOM、Webex等只要有串流電腦(桌機或筆電)或是智慧型手機再就可以進行;直播所需設備最簡單,只要有筆電/電腦+webcam,再安裝如OBS直播軟體,或是智慧型手機再加相關APP即可進行,有的攝影機本身也能進行直播,直播電腦要選用有內建/外接影像截取卡或有支援直播的主機板,若是講究影音品質可以再外接高解析度的WebCam或高音質的有線/無線耳麥就可以了,以下簡述不同需求所需之基本配備。

類型 |

主要配備 |

用途 |

場地 |

遠距教學或視訊會議系統 |

視訊主機Code、專業攝影機、導播機、麥克風、串流電腦 |

高影片品質之同步互動遠距教學或會議,專業但價格昂貴 |

會議室或教室 |

軟體式會議系統 |

如Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex、ZOOM、Skype、LINE、CyberLink U Meeting+筆電(含攝影機、麥克風) |

即時互動同步遠距教學或會議,價格大多依人數及教室數量計價,主要分租賃或自建。 |

虛擬/雲端教室 |

直播 |

直播機、CyberLink U Webinar、OBS、Facebook+筆電(含攝影機、麥克風) |

同步遠距教學或會議,可容納數千人同時觀看,主要是以收播端較不需互動的研討會或演講為主。 |

虛擬/雲端教室 |

視訊編碼

影像攝錄影機分為類比(Analog Signal)和數位訊號(Digital Signal),以前電視的訊號所使用的NTSC、PAL、SECAM或是早期的V8攝錄影機等都是類比訊號。類比訊號的主要優點是其精確的解析度,與數位訊號相比,類比訊號的資訊密度更高,主要缺點是易受雜訊影響。現在的影片大多是數位格式,和電腦相容,第一個官方的視訊音訊壓縮標準MPEG1是應用在VCD,DVD影片則是MPEG2。目前的主要影格式是MPEG4,而正在推展中的高效率視訊編碼(High Efficiency Video Coding),又稱又稱為H.265和MPEG-H第2部分,可支援4K解析度甚至到超高畫質電視(UHDTV),最高解析度可達到8192×4320(8K解析度)。

視訊編碼標準發展史:

年份 |

標準 |

制定組織 |

主要應用 |

1984 |

|||

1990 |

|||

1993 |

影音光碟(VCD) |

||

1995 |

|||

1996 |

|||

1999 |

|||

2003 |

|||

2013 |

尚未普及(4K/8K) |

顯示器解析度

常用的顯示器有標準螢幕(窄螢幕) 4:3、5:4與寬螢幕16:10、16:9,目前是以FHD畫質(1080P)16:9為大宗。但現在和未來幾年是以超高畫質4K為主流,是FHD的4倍;另外選用時要注意還要注意相關配備規格,如HDMI端子是否為HDMI 2.0版本(傳遞4K/60p訊號),USB播放裝置有無支援H.265高效率視訊編碼,才能達到觀看4K畫質的內容之目的。下表為使用率較高之常用顯示解析度(資料來源:維基百科):

| 標準 | 長寬比例 | Width(px) | Height(px) | Steam使用者%(2018年3月) | 網路使用者%(2017年5月) |

XGA |

4:3 |

1024 |

768 |

0.53 |

5.34 |

WXGA |

16:9 |

1280 |

720 |

0.28 |

2.69 |

WXGA |

16:10 |

1280 |

800 |

0.56 |

5.52 |

HD |

~16:9 |

1360 |

768 |

1.31 |

2.25 |

HD |

~16:9 |

1366 |

768 |

9.86 |

29.94 |

WXGA+ |

16:10 |

1440 |

900 |

2.39 |

6.7 |

other |

16:9 |

1536 |

864 |

0.29 |

3.5 |

HD+ |

16:9 |

1600 |

900 |

2.59 |

5.89 |

FHD |

16:9 |

1920 |

1080 |

72.01 |

16.02 |

4K UHD |

16:9 |

3840 |

2160 |

0.71 |

n/a |

Other |

21:9 |

5120 |

2160 |

0.97 |

8.1 |

網路環境

除了影音設備外,網路也是基礎設施,基本上影音品質越高及連線數越多,所需的頻寬也越高,否則影音播放會卡卡的。網速需求也是依影片畫質而有不同,下表為目前常用影片畫質及基本網速。

電腦標準 |

解析度 |

比例 |

基本頻寬 |

SD(480P), DVD畫質 |

720 x 480 |

3:2 |

1.5Mbps以上 |

HD高畫質(720P) |

1280×720 |

4:3 |

3Mbps以上 |

FHD畫質(1080P) |

1920 x 1080 |

16:9 |

5Mbps以上 |

Utra HD/UHD超高畫質(4K)(2160p) |

3840 x 2160/ |

16:9 |

25Mbps以上 |

7680×4320 |

16:9 |

50Mbps以上 |

另外其它幾個常用顯示解析度

麥克風

視訊會議通常會選用指向性麥克風,以避免週邊干擾,聲音效果也比較好。主要是因指向性描述麥克風對於來自不同角度聲音的靈敏度,規格上常用如下的polar pattern來表示,在每個示意圖中,虛線圓形的上方代表麥克風前方,下方則代表麥克風的後方。(資料來源:維基)

|

||||

Omnidirectional全指向式 |

Cardioid心型指向 |

Hypercardioid超心型指向 |

Shotgun槍型指向 |

Bi-directional雙指向式 |

1.麥克風種類大致有以下幾種(維基):

種類 |

特色 |

動圈式麥克風 |

動圈式麥克風因為含有線圈和磁鐵,不像電容式麥克風輕便,靈敏度較低,高低頻響應表現較差。優點是聲音較為柔潤,適合用來收錄人聲。 |

電容式麥克風 |

電容式麥克風因靈敏度較高,常用於高品質的錄音。 |

駐極體電容麥克風 |

廣泛使用在消費電子產品 |

微機電麥克風 |

|

鋁帶式麥克風 |

早期最好、最昂貴的麥克風。由於形狀龐大及鋁箔帶很薄的脆弱性,現今主要用於專業錄音室 |

碳精麥克風 |

舊式電話機的碳精話筒,現今少用。 |

2. 麥克風接頭

下圖標示出麥克風接頭,可以和耳機麥克風接頭介紹做比對。

(1) 3-pin XLR接頭:三支針腳會標明1、2、3三個數字

a. 美規中:1代表接地線,2代表正相(hot)訊號,3代表反相(cold)訊號。

b. 歐規中:1代表接地線,2代表反相(cold)訊號,3代表正相(hot)訊號。

(2) 1/4吋(6.3mm)接頭有分單聲道(mono)和立體聲(stereo)兩種,如圖2中,各個數字代表的部位功用如下:

①接地

②立體聲時為右聲道,平衡單聲道時為反相訊號,或做為單聲道的電源輸入端

③立體聲時為左聲道,平衡單聲道時為正相訊號,非平衡單聲道時的訊號輸出端

④絕緣環

耳機及音效卡

在音訊部份,一般進行視訊,除了用智慧型手機本身就有鏡頭和麥克風,若是電腦或筆電則要外接麥克風或耳麥才能通話。目前市面上耳機或耳麥種類非常多,主要以分為有線、無線與藍芽,耳塞式、耳道式、耳掛式、耳罩式、頭戴式等,有沒有抗噪功能、音質,有些Webcam也有內建麥克風。

目前主流的音源線還是高解析「3.5mm」立體聲降噪,但有些手機為了簡化手機內部結構,節省空間而取消了「3.5mm耳機接口」,改採Type-C或是Lighting耳機,除了機身輕薄、防水等特點,主要是從模擬信號輸出改為數位訊號輸出,能夠提升音質。不過不同的耳機接口只要有相容的轉換接頭就可以使用,購買前先了解機器本身的規格,避免買了不能用。

1.無線藍牙耳機

藍牙版本有1.1到5.0,越新版本傳輸距離越長,選擇藍芽主要是要看連結到撥放裝置會影響音質的編解器功能,編碼技術主要有以下幾種:

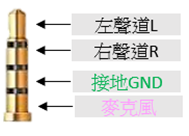

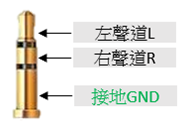

2.耳機的插頭

耳機的插頭有2.5mm、3.5mm、6.3mm不同直徑的音源接頭,2009年國家制定了標準手機耳機插頭規格只有2.5mm和3.5mm兩種,主要是以3.5mm為主流,2.5mm很少廠家用。耳機插頭結構主要分為TS(一環,兩段式),TRS(兩環,三段式),TRRS(三環,四段式)單聲道或立體聲,另外還有USB、TYPE C、Lightning、藍芽等。TRS三個組成部件的首字母縮寫為Tip(尖)、Ring(環)、Sleeve(套)。由於接頭一般用於接插耳機和麥克風,因此也稱Phone Jack。(資料來源:維基百科)

TRS端子

3.耳機各環的功能

耳機接頭主要有分1-4環,環主要是分區塊?緣用,下表簡單說明各環功能。

環數 |

插頭類型 |

圖片 |

功能及用途 |

1環 |

TS(6.3mm單聲道, |

|

直徑6.3mmTS |

2環3節 |

TRS(6.3mm立體聲/Stereo Audio) |

|

直徑6.3mmTRS |

| 2環3節 | TRS(3.5mm,1/8,立體聲/Stereo Audio) | 音源接頭僅傳輸雙聲道訊號 桌上PC通常有耳機和麥克風2個孔,筆電是1個孔。 PC NB   |

直徑3..5mmTRS TRS 3.5mm立體聲,又稱為1/8接頭。 |

3環4節 |

TRRS(3.5mm PC Headset) |

傳輸雙聲道訊號及麥克風收音訊號 視訊系統混音機的接頭示意圖-4節3.5mm端子頭,第3節接地 |

直徑3..5mmTRRS |

4環5節 |

TRRRS Balanced (4.4mm的平衡插頭) |

左右平衡功能 |

直徑4.4mm TRRRS的平衡插頭 1)低雜訊干擾、高輸出功率 2)分拆出左右聲道正負極獨立傳輸,減少聲音的失真情況。 |

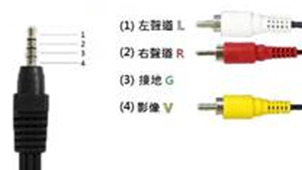

4.音源線轉接頭

各種耳機或耳麥都有相對應的轉接頭,購買前先看一下功能介紹,產品大多也有示意圖可供參考,以下大概就簡介幾種常用的接頭:

音源線換接頭 |

圖片 |

用途 |

音源轉接線 |

|

耳機麥克風若是只有一個接頭,通常會附件或另外加購2公對1母 |

音源轉接線 |

|

桌上型電腦轉筆電或手機 |

Type-C轉3.5mm接頭(音源轉接線/耳機轉接頭) |

Type-C |

用Skype、Line、視訊會議、桌上PC、單插孔筆電及Mac電腦皆可使用。 |

USB外接音效卡轉耳機麥克風 |

USB轉3.5mm耳機 USB轉3.5mm耳機及轉麥克風 |

USB接頭的大多可以用,通常是轉單孔耳機/耳麥或雙孔的耳麥 |

Lightning to 3.5mm音源線 |

Lightning to 3.5mm(音源線) |

APPLE相關產品 |

6.5轉3.5耳機鍍金音源轉接頭 |

6.3mm公轉3.5mm母(公轉母)

|

6.3mm TRS轉3.5mm |

藍芽音頻接收器 |

▲音頻線接到手機、電腦、電視、音響的音頻輸出接口 |

★無線音頻傳輸 |

AV端子轉3.5mm AUX 連接線 |

|

4節3.5mm端子頭主要分2種端子,接地節點左圖是第4節接地,右圖是第3節接地 |

5.音效卡介紹

音效卡是電腦中用來處理聲音的介面卡,現在的主機板皆內建AC97或HD Audio聲卡,有些音效卡支援雙麥克風輸入,除了內建音效卡也有USB外接式的音效卡。

音效技術主要有杜比數位(Dolby Digital)和DTS數位影院系統(DTS,Digital Theater Systems),杜比數位亦稱AC-3。杜比數位技術最常用的標準是5.1聲道,2010年杜比7.1環繞聲(Dolby Surround 7.1)發表,就是常聽到的立體環繞音響5.1或7.1聲道,在5.1, 7.1,'.1'指的是低頻LFE聲道。音效卡也以杜比數位5.1聲道為主流。杜比數位(維基)可供選擇的聲道如下所示,杜比編碼技術是向下相容的,播放器/解碼器均備有向下混音作用是發布不同聲道至可供使用的揚聲器。

介面顏色:音效卡上的介面都具有不同的顏色,每個顏色都具特殊的意義,有些音效卡介面也附有符號代表不同用途。下表剛好也對照耳機上的麥克風是用粉色,耳機是青檸色,是有其代表意涵的,選用時可參照。

顏色 |

功能 |

介面 |

符號 |

||

701C |

類比麥克風輸入 |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

麥克風標誌 |

||

淡藍色 |

284C |

類比音源輸入 |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

被圈包圍的箭頭 |

|

青檸色 |

577C |

主立體聲訊號的類比線路音訊輸出(揚聲器或耳機) |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

箭頭穿過圈指向波浪 |

|

157C |

類比中置揚聲器/重低音音響線路音訊輸出 |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

|||

類比環繞揚聲器/後置立體聲線路音訊輸出 |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

||||

422C |

類比環繞聲/側聲道線路音訊輸出 |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

|||

4645C |

類比特殊音道平移類比線路音訊輸出 |

3.5 mm單聲道/立體聲 |

|||

遊戲埠/MIDI |

15 pin D |

||||

聲音檢測

以電腦為例,簡述沒有聲音的檢測方法:

1. 聲音有沒有靜音,到電腦控制台或右下角的聲音圖示

靜音圖示為![]() ,有聲圖示為

,有聲圖示為![]()

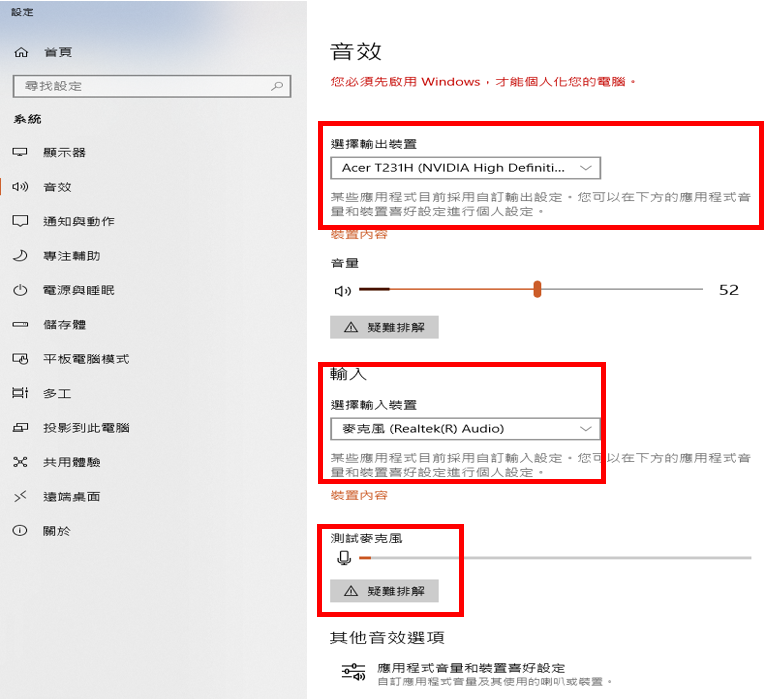

2. 開啟音效設定,若音軌有在動,表示聲音正常;另外是查看耳麥、喇叭是否有連接錯誤(如果電腦有多個音源輸入輸出,通常是選錯音源)或損壞。

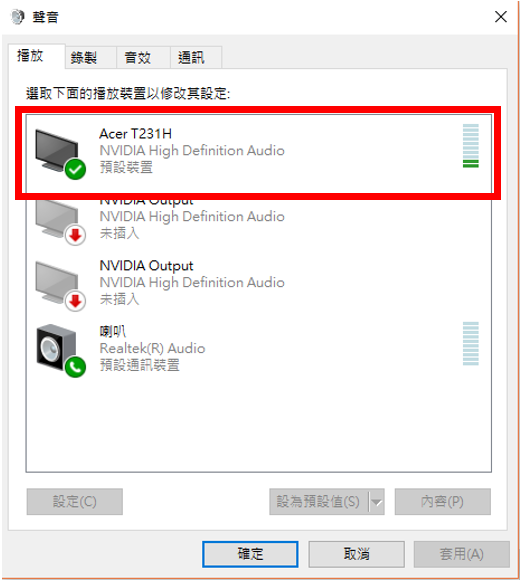

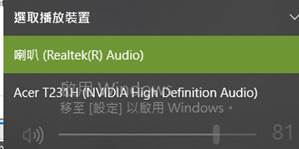

如下圖電腦有2個音源輸出,若選錯了,聲音就出不來。

3. 裝置和應用程式是否有聲音檢測:開啟音量混音程式,若音軌有在動,表示聲音正常。

4.控制台/音效設定:查看音效輸出/輸入/麥克風測試

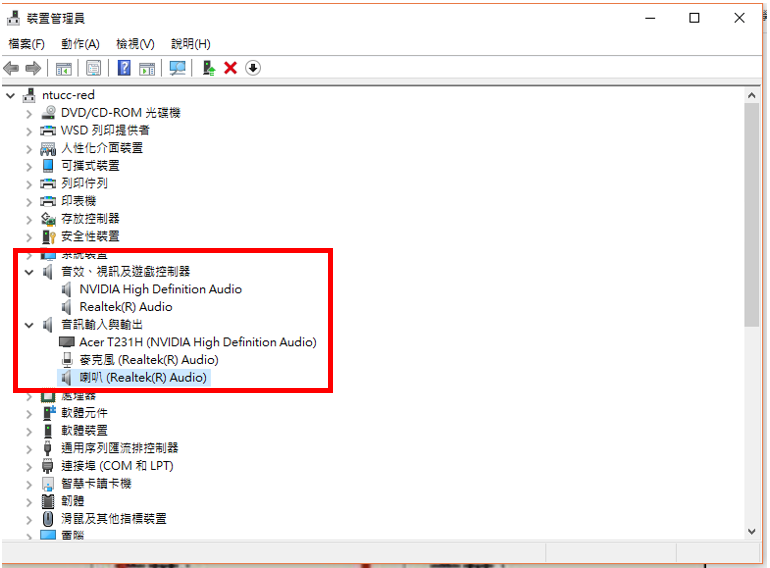

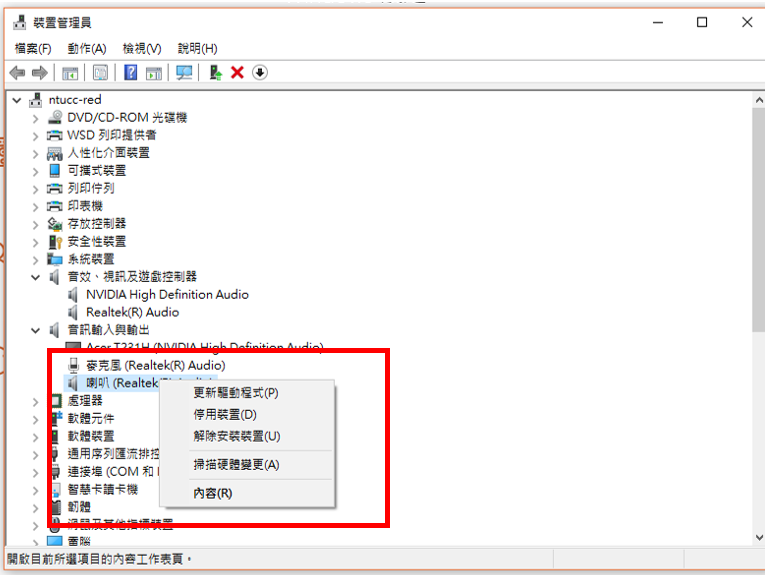

5. 控制台/裝置管理員,在音效輸入與輸出,如喇叭(Realtek®Audio)按右鍵/更新驅動程式,通常若出現驚嘆號,表示不正常。

近半年來,網路上各種視訊工具功能介紹已蓬蓬勃勃,在音效部份則著墨較少,而往往在會議或教學視訊上都會遇到聲音問題,故本文則著重在耳機麥克風的介紹,以供使用時參考。

參考資訊

https://digilog.tw/posts/1326

https://zh.wikipedia.org/wiki/ %E8%A7%86%E9%A2%91%E7%BC%96%E8%A7%A3%E7%A0%81%E5%99%A8

https://zh.wikipedia.org/wiki/ %E8%A6%96%E8%A8%8A%E5%A3%93%E7%B8%AE

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%98%BE%E7% A4%BA%E5%88%86%E8%BE%A8%E7%8E%87%E5%88%97%E8%A1%A8